Самое яркое из моих детских воспоминаний — это морг города Жлобина. «Бояться нужно живых», — приговаривал папа, когда брал меня на работу

На обед у нее были кефир и булка, и, когда бригадир стройотряда крикнул: «Студентам отдыхать», она спустилась к бытовке. Там было шумно. К стене кто-то прибил сделанного из капельницы чертика. Чертик болтался, болталось неприличное между спиральных ножек, двое загорелых парней бросали в неприличное щебнем, пили пиво и обнимали девиц. Девицы хохотали. Она ужасно покраснела.

— Как вам не стыдно, товарищи! — сказала она. — Вы же комсомольцы, будущие врачи!

— Вот мы и тренируемся, — сказал тот, что был без майки, и вокруг опять захохотали. — А что вас, как будущего врача, смутило? Неужели первичные половые признаки?

Она сдернула чертика, зашвырнула его в мусорную кучу и убежала.

— Девушка, куда же вы? — крикнули ей вслед. — Комсомольцы не отступают!

— Ладно, Саша, хватит, — сказал кто-то. — Это же первокурсница, Нина, кажется. С педфака. Они там все пришибленные.

На следующий день он позвал ее на свидание.

Комсомолка и хулиган

Ей было двадцать лет. Она еще никогда ни с кем не встречалась и, конечно, не целовалась. Все, что шло за крепким дружеским рукопожатием, казалось туманным и неясным. Хотя, не поступив с первого раза, она год проработала в анатомичке. И ее чуть не стошнило всего однажды — когда седой толстенький профессор, приведя студентов на практику, окунул в банку с плавающими там мозгами палец, облизнул его и сказал удовлетворенно: «Отличная концентрация формалина, лаборантка молодец». Через год, на первом курсе, она снова это увидела — профессор пальцем приветствовал всех новеньких.

1972 год. Студенческий стройотряд «Комета», там папа и мама познакомились. Папа без майки, мама вторая слева. На фотографии написано «Групповой снимок 2-й бригады с орудиями производства»Фото: из личного архива

1972 год. Студенческий стройотряд «Комета», там папа и мама познакомились. Папа без майки, мама вторая слева. На фотографии написано «Групповой снимок 2-й бригады с орудиями производства»Фото: из личного архива

Ему тоже было двадцать. Он приехал из Жлобина в клешах и таком ярком галстуке, что встречные старушки плевались или крестились. Он был юный циник, читал Ницше, фотографировал на «Зенит», слушал «битлов», пил портвейн, ухаживал за длинноногими старшекурсницами. И был уверен в себе настолько, что, когда она пришла на первое свидание в оранжевых гольфах и зеленой перелицованной юбке, с красными щеками и ушами, все равно повел ее в лучший минский ресторан.

Он отошел «на минуточку, договориться кое с кем», она оглядывалась, страшно стесняясь себя, официантов, хрустальных фужеров с шампанским, и вдруг увидела негра. Негр почему-то ей подмигивал, делал приглашающие жесты руками и показывал золотую цепочку.

— Там товарищ чего-то хочет, — сказала она, когда он вернулся и сел за столик. — Может, ему нужна помощь?

Он посмотрел на негра, вздохнул, посмотрел на нее.

— Товарищу помогут, не волнуйся, — сказал он. — Желающих предостаточно.

Она оглянулась — негр уже обнимал очень симпатичную, но очень вызывающе одетую девушку.

— Ему, наверное, одиноко здесь, — сказала она сочувственно.

Он проводил ее до дома — не позже десяти, а то папа будет сердиться. Младшая сестра не спала.

— Целовались? — деловито спросила сестра. У сестры был опыт.

— Ты что, — сказала она, — мы же только познакомились.

— Ну и дура, — сказала сестра. — Я в окно подсмотрела, он красивый. Что он в тебе нашел, непонятно.

Она училась на педиатра, он — на патологоанатома. Она была комсоргом, он — прогульщиком. Они встречались полгода, и она даже узнала, как это — целоваться. Потом до нее начали долетать слухи. Конечно, она ничему не верила. Но однажды, приехав к нему в съемную квартиру, поняла, что все правда. Он сказал, что это так, ничего серьезного, чисто мужская профилактика, гормоны, сама понимаешь. Ее трясло от обиды. Они оба плакали, расставаясь навсегда. Скальпелем разрезали ладони и кровью написали на листочке клятву, что никогда больше не будут вместе. Она решила всю себя посвятить педиатрии. Он уехал с друзьями в Прибалтику.

Мама готовится к сессииФото: из личного архива

Мама готовится к сессииФото: из личного архива

Через три месяца они случайно встретились в анатомичке над пожилым трупом. Клятвы аннулировали. Она познакомила его с родителями — родители ужаснулись. Они съездили вместе на летнюю практику в Жлобин, они были так похожи, что их принимали за брата и сестру.

Однажды зимой они долго гуляли, он провожал ее, они пришли только в половине одиннадцатого.

— Мерзавка, — сказал ее папа и захлопнул дверь.

Они сидели на холодных ступеньках до ночи — бабушка тихонько впустила их на кухню, когда родители заснули.

— Хватит, — сказал он. — Бери паспорт, утром пойдем в загс.

Они поженились в мае. «Плохое время, — сказала ее бабушка, — кто в мае женится, потом всю жизнь мается».

Июнь 75-го был очень жарким. Мамина сестра стояла под окнами роддома, и каблуки ее туфель проваливались в плавящийся асфальт.

— Ну как? — кричала она. — Кто?

— Девочка, — кричала мама в окно. — Юлька.

Из роддома нас забирала тоже мамина сестра, папа не приехал, у него была интернатура. К тому же его не очень интересовали младенцы. Через десять дней мы погрузились в поезд, с коляской, пеленками и чемоданами. В плацкарте было душно. Все четыре часа до Жлобина я вопила. Два молодых педиатра, мама и ее сестра, совершенно не знали, что со мной делать.

Детства моего чистые глазенки

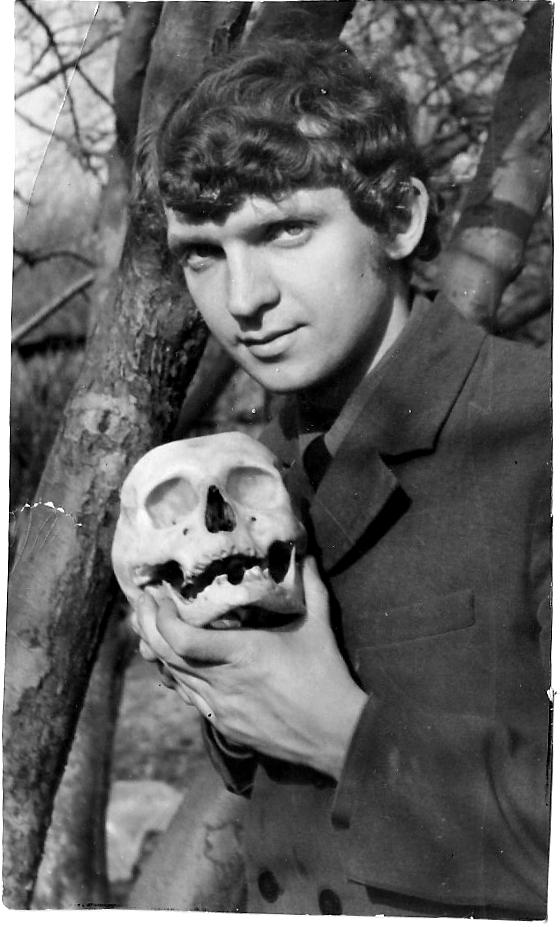

1972 год. У каждого студента-медика должен быть свой черепФото: из личного архива

1972 год. У каждого студента-медика должен быть свой черепФото: из личного архива

Утро — самое плохое время. Тебя достают из теплой кровати и сажают на горшок. Горшок всегда ледяной, вся попа в мурашках. «Ну, давай, — говорят тебе откуда-то сверху большие люди. — Давай, писай, пожалуйста, мы опаздываем, почему она не писает, я не понимаю». Потому что. Потому что, как только тебя снимут с горшка, придется надевать колготы, сверху гамаши, платье, кофту, шубу, шапку, шарф, совершенно невыносимые, колючие, злые вещи. И тащиться в детский сад по сугробам, вдоль вокзала, подвывая и выдирая ладонь из маминой ладони, под огромными тополями — они голые, жуткие, все в вороньих гнездах и карканье. А в детском саду манная каша, рыбий жир, сонные посторонние дети и никогда тебя не оставляют в покое — то рисуй, то гуляй, то опять все сели на горшки. Правда, можно кого-нибудь стукнуть или разлить компот — тогда поставят в угол и забудут про тебя хотя бы на полчаса. Вечером придет папа — воспиталки его любят. Во-первых, мужчина в саду — это редкость. Во-вторых, похож на Есенина и дарит шоколадки. В-третьих, работает в морге — жутковато, но романтично.

— Ах, Александр Юрьевич, ваша сегодня опять весь день канючила. Крайне беспокойный ребеночек у вас. Побила Ваню лопаткой. Рыбий жир выплюнула прямо нянечке на живот, а он плохо отстирывается.

Папа забирает меня из сада, потому что мама на участке. Утром и днем сидит в поликлинике и лечит детей, после обеда бегает по квартирам и снова лечит детей. Жлобин вроде бы маленький город, но кажется, живут здесь одни только дети — и все больные. Бабушка с дедушкой тоже работают — где-то на железнодорожной станции с товарными вагонами. И только у папы в морге работа до обеда, а потом делай что хочешь, если нет срочного покойничка.

У папы две страсти: фантастика и огород. Фантастику он читает по вечерам или зимой. А все остальное время ходит по огороду и что-то там поправляет, растит помидоры и разное другое невкусное. Со мной папе скучно.

— Поиграем в куклы? — ною я.

— Давай лучше в дурачка, — говорит папа.

— Хочу в куклы! В больницу! Вот это Катя, она заболела.

— Да, да, — говорит папа, — Кате уже не поможешь, увы. А хочешь посмотреть, что у нее в голове?

— Мозги? — с надеждой спрашиваю я.

Папа вскрывает Кате голову — там внутри пусто и очень страшные шарики глаз на проволоке.

Вечером я сижу у себя за ширмочкой возле печки, слушаю, как объявляют поезда на вокзале и как плачет мама. От печки жарко, и три охотника на ковре начинают почему-то двигаться.

— Опять температура, — говорит мама, ее плохо слышно, как будто сквозь толстую шапку.

1976 год. Мы с мамой, ее младшей сестрой и родителями в Минске. И все грустныеФото: из личного архива

1976 год. Мы с мамой, ее младшей сестрой и родителями в Минске. И все грустныеФото: из личного архива

Я болею часто. Назло всем. Сидеть со мной некому, маме не дают столько больничных, поэтому она отвозит меня в Минск, к другим дедушке и бабушке. Там есть ванная и теплый настоящий туалет, от бабушки вкусно пахнет йодом, бабушка — фельдшер, а дедушка, возвращаясь из больницы через лес, приносит мне подарок от зайца — бутерброд или печенье «Юбилейное». Правда, чтобы получить подарок, надо выпить горячее молоко с маслом и скукоженной пенкой и полежать с компрессом или горчичниками, иначе заяц ничего не даст, он всегда строго спрашивает у дедушки, принимаю ли я лечение, как положено. Через неделю я, к сожалению, выздоравливаю, приезжает мама и забирает меня обратно в Жлобин, в ненавистный детский сад. Ничего, думаю я, скоро опять заболею.

Однажды нянечка за обедом садится рядом и гладит меня по голове.

— Кушай, кушай винегретик, — говорит она, — а то увезут, кто тебя еще покормит.

Это так странно, что я впервые съедаю весь скользкий винегрет.

— Вот и умничка, — говорит нянечка, — а теперь иди, там мамка за тобой приехала.

Это тоже очень странно. Мама ждет меня за забором возле чужой машины. В машине лежат чемоданы и моя плюшевая собака Тяпа.

— Садись, — говорит мама, — мы уезжаем в Минск. Это наш доктор Володя, он нас отвезет.

— А где папа? — спрашиваю я.

— А папа тут останется, — говорит мама.

Хорошо, когда не надо в детский садФото: из личного архива

Хорошо, когда не надо в детский садФото: из личного архива

Бабушка и дедушка сначала рассердились, говорили: «мы так и знали, мы предупреждали», и «развод в нашей семье немыслим», и «как вы будете жить», и «что значит — не будешь подавать на алименты», но потом все равно пустили нас жить в зале. Я надеялась, что мама теперь будет дома, но дедушка быстро нашел ей работу в роддоме — там все были такие больные, что приходилось работать сутками. А меня отправили в школу, и тут я поняла, что детский сад с рыбьим жиром был, в общем, неплохим местом.

Бояться надо живых

На каждые каникулы я уезжала в Жлобин. Мама привозила меня на вокзал, сажала в поезд, просила проводницу и попутчиков присмотреть за девочкой. Попутчиками обычно были тетки с мешками, из которых пахло колбасой.

— А что же ты одна едешь, такая маленькая? — спрашивали тетки.

— К папе еду, — говорила я.

— А что, папка с мамкой не живут вместе? — спрашивали тетки и доставали липкие карамельки.

— У них развод, — объясняла я, — но они поддерживают товарищеские отношения.

— Знаем мы эти отношения, — вздыхали тетки и совали мне карамельки. — Бросил он вас, подлец, да?

— По согласию сторон, — строго говорила я. — И взаимных противоречий.

— Ясное дело, — говорили тетки. — А вот у нас…

Тут можно было доставать книжку и читать про пионеров-героев — теткины истории были неинтересными.

Когда по дороге на работу папа доверил тебе свой дипломатФото: из личного архива

Когда по дороге на работу папа доверил тебе свой дипломатФото: из личного архива

В Жлобине на вокзале меня встречала бабушка, мы шли домой, бабушка вздыхала и спрашивала, есть ли у мамы кто-нибудь.

— Есть! — рапортовала я. — Дружный рабочий коллектив. Еще она теперь параторг!

— Кто? — пугалась бабушка.

— Ну этот, главный по партии в роддоме.

— И что не жилось, — говорила бабушка сама себе. — Квартиру бы купили, машину, все бы купили, Саша так зарабатывает хорошо, судмедэксперт теперь, нет же, сбежала, перед людьми-то как неудобно.

Папа встречал меня дома. Говорил: «Привет, дочь», пожимал руку — обниматься у него было не принято, — выдавал десять рублей и стопку книжек — «взял тебе в библиотеке, хорошая фантастика» — и уходил на огород к помидорам и теплицам.

Днями меня по-прежнему некуда было девать, и папа брал меня на работу. Мне там очень нравилось. У него был отдельный одноэтажный домик — с кабинетом, прозекторской и маленькой лабораторией.

В кабинете стоял скелет Гоша — папа говорил, что раньше знал этого Гошу и лично им занимался, чтобы Гоша стал хорошим скелетом. Мы всегда здоровались с Гошей. Иногда у Гоши в зубах была сигарета, а иногда на Гоше висел папин халат.

Если папа уходил в главный корпус на «пятиминутку», мне можно было посидеть за его столом с печатной машинкой. На машинке я печатала свой первый роман про героического октябренка, попавшего в плен к марсианам, но не выдавшего ни одной советской тайны. В романе пока было две страницы, и я читала их Гоше с выражением.

Еще можно было пойти в лабораторию и посмотреть в микроскоп на предметные стеклышки с разными кусочками и каплями чего-то. Когда папа возвращался, он говорил:

— Ну что, коллега, поработаем?

Я надевала халат — он волочился по полу, и надо было идти осторожно, чтобы не наступить, — маску, шапочку, и мы шли в прозекторскую. На подоконниках в горшках там тоже росли помидоры. Папа говорил, что поливает их кровью, поэтому они такие сочные. Я никогда не ела помидоры.

Возможно, папа пытается поймать вражеские голоса. Или «битлов»Фото: из личного архива

Возможно, папа пытается поймать вражеские голоса. Или «битлов»Фото: из личного архива

На столе кто-нибудь лежал, голый и холодный. На голых и холодных было не стыдно смотреть, они уже все равно были неживые и как будто ненастоящие. Папа говорил, что любит свою работу, потому что все ошибки сделали до него, а он их только ищет и кон-ста-ти-ру-ет.

— Начинаем с трепанации, — говорил папа и брал скальпель. — Ну, скальп — это быстро. А вот пилить будем долго.

За работой папа меня экзаменовал.

— Что я сейчас беру? — спрашивал он.

— Распатор, — вспоминала я трудное слово.

— Какой яд лучший для отравления?

— Настой бледной поганки.

— Почему?

— Потому что через два часа уже нельзя найти его следы.

Папа говорил, что у него в погребе зарыта трехлитровая банка с настоем бледной поганки. На всякий случай.

Если папа замечал, что я заскучала, он махал мне рукой холодного и говорил:

— На вскрытии не спим!

Когда все заканчивалось, приходила санитарка с ведром и шваброй. Каждый раз, увидев меня рядом с папой, она неодобрительно качала головой. А мы снимали халаты и шли в ординаторскую пить чай.

— Смену себе растите? — спрашивали другие врачи.

— Надеюсь, — говорил папа.

— А тебе не страшно? — спрашивали они меня.

— Бояться надо живых, — отвечала я любимой папиной фразой.

И видела, что папа мной гордится.

Иногда к папе приходили странные люди с золотыми зубами, в кепках и с такими лицами, как будто всю жизнь просидели в темном подвале. Косясь на меня, они протягивали папе свернутую газету. Папа заглядывал в газету, что-то пересчитывал.

— Подмогнешь, Юрьич? — спрашивали люди.

— Посмотрю, что можно сделать, — говорил папа и убирал газету в дипломат.

— А кто это? — спрашивала я.

— Любопытной Варваре на базаре нос оторвали, — отвечал папа.

А потом приходили другие странные люди, тоже с газетами, и просили «справочку на усопшего».

— Вы ж понимаете, как оно теперь-то, с сухим законом, а на поминки ящик водки выдают.

Папа называл это «мой кооператив “Покойничек”».

— Вот подрастешь, буду брать тебя с собой на натуру, — обещал папа. — Там поинтересней будет.

Дедушкин череп

Но, когда я подросла, мне уже не было интересно. Папа женился, у него родилась дочь. Я приезжала все реже — только летом на пару недель. У меня была своя, подростковая жизнь. И покойнички в нее никак не вписывались. Мне вполне хватало жизни в общежитии при роддоме — маме дали там квартиру, и мы уехали от дедушки и бабушки в собственную однушку, разгороженную шкафом. Класса до шестого маме тоже некуда было меня девать, общага была далеко от школы, друзей у меня не было. И, тоскуя, я приходила в роддом каждый день после уроков. Спала в ординаторской, обедала с неонатологами под разговоры о «недоносочках», делала домашку с анестезиологами, подслушивала сплетни медсестер и анекдоты акушеров-гинекологов. Видела роды, кесарево, килограммового младенца в кювезе, тринадцатилетнюю беременную — ее так и привезли родители в школьной форме и с криво повязанным пионерским галстуком.

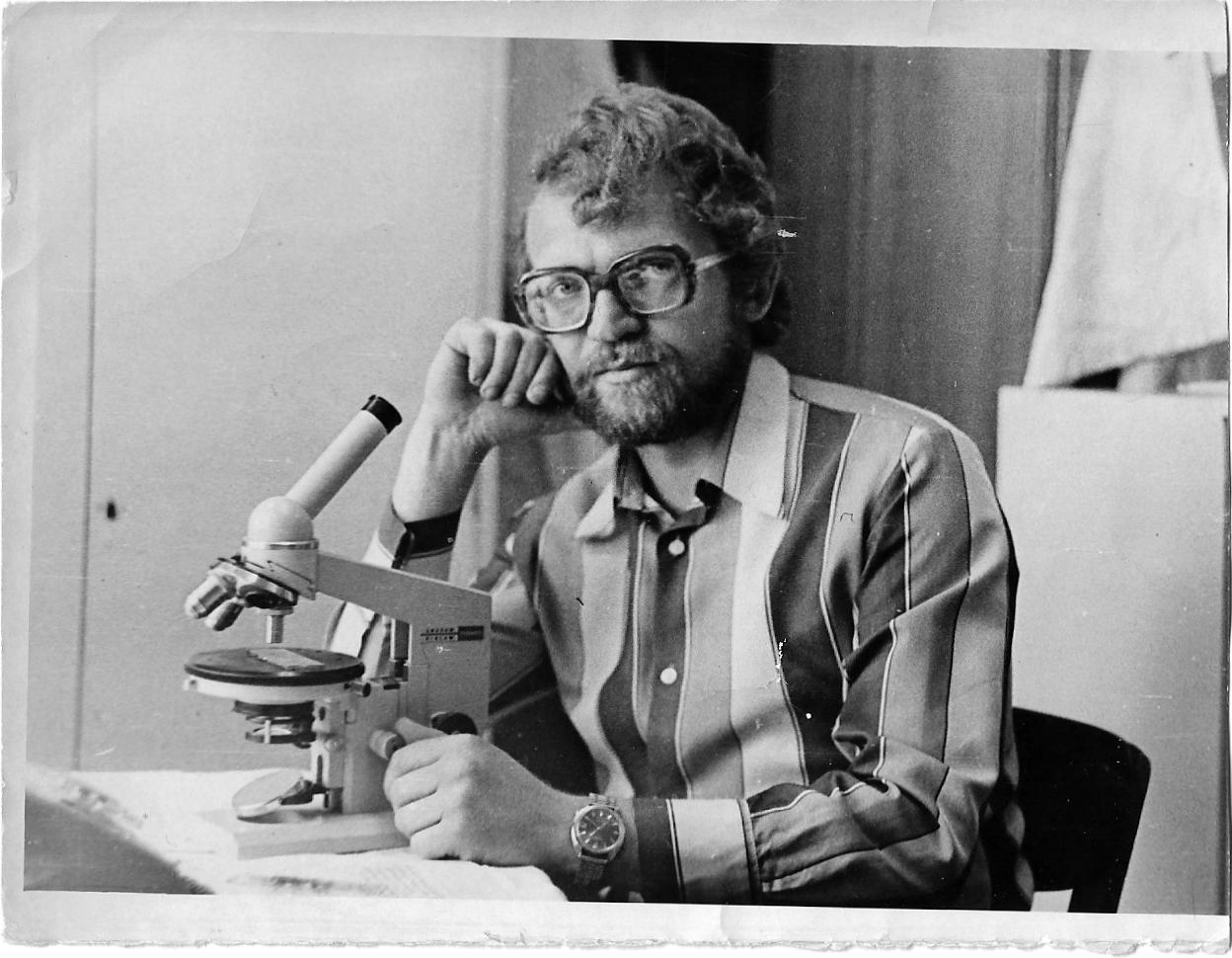

Папа на работеФото: из личного архива

Папа на работеФото: из личного архива

Однажды летом папа спросил, буду я поступать на лечфак или на педфак. Я засмеялась. Сказала:

— Папа, ну ты что! Я так боюсь врачей, что даже кровь из пальца не могу сдать.

После этого папе стало со мной скучно навсегда.

Когда моему сыну Данечке было восемь лет, я решила свозить его в Жлобин. Не знаю почему, меня мучила совесть: дедушка видел внука всего раз — когда тому было десять дней. Не то чтобы он им хоть раз поинтересовался за эти годы. Я поздравляла его с днем рождения эсэмэской, он отвечал: «Спасибо».

Жлобинский вокзал пах все так же — нагретыми шпалами, пирожками с повидлом и жареными семечками. Папа встретил нас у калитки. Пожал руку мне, пожал руку Данечке.

— Дедушкой меня не называть, — сказал, — я для этого слишком молод. Зови Сашей.

— Мама говорила, у тебя есть скелет, — сказал Данечка. — Я бы хотел посмотреть. В научных целях.

Папа улыбнулся. Взял Данечку за руку и повел в огород. Потом свозил в больницу. Познакомил с Гошей. Все три дня разговаривал с ним про науку и медицину. Данечка к восьми годам был очень начитанный энциклопедиями мальчик.

Когда мы уезжали, папа сказал, глядя в сторону:

— Ты можешь привозить его ко мне на все лето. У тебя же там дела какие-то, в твоей Москве. А ему тут понравится, буду брать с собой на работу, все покажу.

— Жалко, у нас нет скелета, — сказал Данечка.

Папа ушел в дом, вернулся, пряча что-то за спиной.

— Сюрприз! — сказал он и протянул Данечке череп.

— Ого! — сказал Данечка. — Настоящий?

— Еще бы, — сказал папа. — А вот тут, видишь, пулевое отверстие.

Данечка восторженно таращился.

— Папа, — сказала я, — ты с ума сошел. Как мы его повезем через границу на поезде?

— Да что такого? — спросил папа. — Сейчас в газетку завернем, положим в авоську.

— А если таможенники вдруг? Как я им это объясню?

— Скажешь как есть: везем череп дедушки. Могу я внуку сделать нормальный подарок?

Папа на любимом огородеФото: из личного архива

Папа на любимом огородеФото: из личного архива

Никуда Данечка, конечно, не поехал. Деточки забывчивы, дедушки тоже. Сейчас Данечке почти шестнадцать, он учится на хим-био-информата (что бы это ни значило). Недавно, вытирая с черепа пыль, Данечка сказал:

— Слушай, а помнишь, мы когда-то ездили к дедушке Саше?

— Помню.

— Он говорил, что я могу всегда к нему приехать, поучиться. Я бы посмотрел на вскрытие. В научных целях. А то мы только курицу из «Пятерочки» препарировали, а потом биологи из нее бульон сварили. А про бледную поганку, кстати, это правда? Надо погуглить.

— Ага, — сказала я в спину Данечке.

До лета далеко. Подросточки еще более забывчивы. Да и папу, кажется, проводили на пенсию. Теперь только фантастика и помидоры. Надеюсь, он забрал Гошу с собой — все-таки это был его самый долгий и верный друг.

Еще больше важных новостей и хороших текстов от нас и наших коллег — в телеграм-канале «Таких дел». Подписывайтесь!