Писатель и журналист, автор «Таких дел» Борис Чжен написал автобиографический рассказ о том, как в юности был карманником и чего ему стоило выйти из этой роли

Два страха

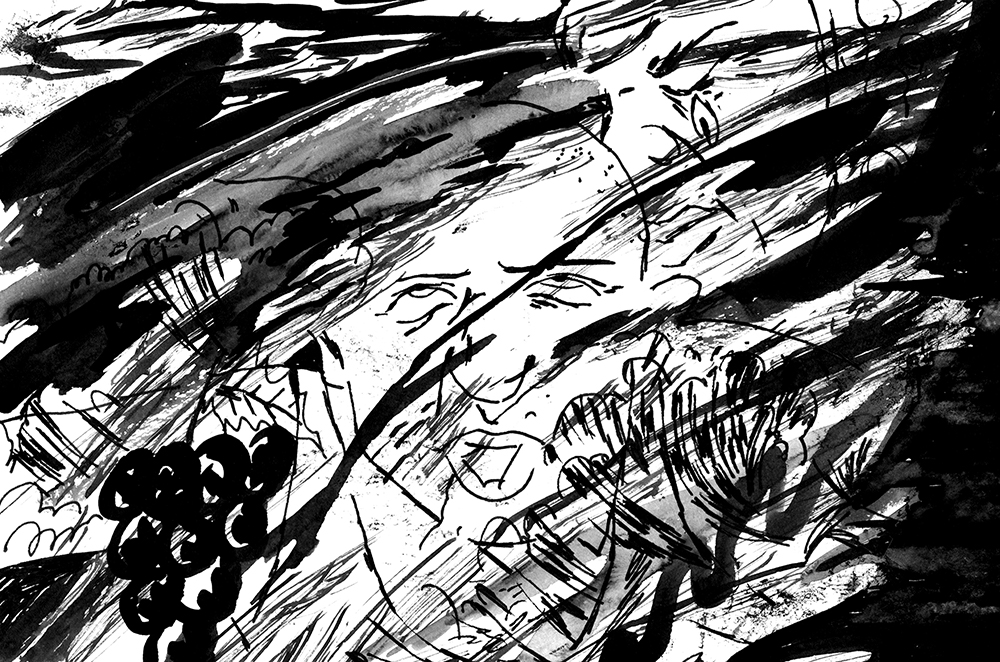

Летом 1997 года я сидел на берегу Азовского моря в Бердянске и закуривал одну за одной. Тяжелая туча от самого горизонта чернела над ударами волн. Я вставал со скамейки на пляже, нервно петлял, садился и снова вставал. Я приехал два дня назад — из Донецка, а туда из Горловки. В Горловке в день отъезда я пришел в съемную комнату с лейтенантом милиции. Он не отстегнул наручники, которые связывали нас, и я одной рукой полез в свою дорожную сумку. Крупные купюры и две золотые цепочки — все извлеченное милиционер положил себе в карман.

— Смотри, не ограбь бабушку, — кивнул он в сторону кухни, где гремела кастрюлями хозяйка, у которой я снял комнату.

— Мне это не по понятиям, лейтенант.

В то время я уже два года работал карманником и жил с уркаганской идеей в голове. В Горловке я попался. Готовый срок, но менты взяли откупного, потому что потерпевшая не стала писать заявление, опаздывая на свой день рождения.

Я оскорбился словами лейтенанта, но через день перечеркнул свое понятие о неприемлемом. Это произошло в Донецке и — хочу выделить крупно — больше нигде и никогда!

В Донецк я добрался совершенно пустой. Денег не было даже на пирожок. Где в городе можно было протянуть линию, я не знал. Ни одна телега не тащила. И я запрыгнул в пустой автобус. Стоял в погребе, когда к выходу подошла седая женщина. «Удобная сумка», — вспыхнуло в голове. Я незаметно подогнул колени, вытянул руку, прикрыв ее пакетом, и выпрямился уже с кошельком.

Денег там было немного — на полбилета в курортный Бердянск. Я отдал их водителю автобуса. И вот на бердянском берегу, где на небе нарастала жуть, я впервые почувствовал жуть внутри. Я почему-то вспомнил ту пенсионерку из Донецка. И хотя убеждал себя, что она не очень пожилая и у такой еще можно взять, другая часть меня знала:

Со страхом кары мешался другой страх. «Ты был в шаге от срока. Без воли ты задохнешься. Сколько еще удача будет ходить с тобой?» Ответа я не знал и только смотрел, как волны швыряют пену.

По ту сторону от людей

На следующий день я неожиданно позвонил маме. Что я хотел ей сказать? Что твоему сыну только двадцать, и он еще может остановиться? Что он еще способен пожалеть человека? Ничего этого не прозвучало. Шевельнувшаяся было совесть быстро уступила место горячему чувству наживы. Деньги! Страсть иметь деньги, брать их легко и с искусством — вот что держало меня в профессии. К тому же можно было приехать в какой-нибудь город и уже через пару часов пересчитывать наличные. Это будило бродяжий интерес.

Бердянск оказался подходящим городком. Я предпочитал такие. Маршрутов в них немного, тихарей или нет, или их легко выкупить, поездив день-другой сидящим у окна пассажиром. Рассчитывать на куш в небольших городах не приходилось, зато работа была более-менее спокойной.

Вечерами в Бердянске, во дворе дома, где сдавались комнаты курортникам, меня звали в компанию пить вино. Под виноградом за клеенчатым столиком хозяйка и ее племянница-студентка, приехавшая со своим парнем и подружкой, хором поднимали за солнечный июль. Я присаживался к ним. Вино, думалось мне, должно заменить опиум, который уже требовал своего. Когда воруешь, быстрые деньги так же скоро делают из тебя наркомана. И хотя на вид ты еще не наркоман и не признаешь себя таковым, на самом деле ты уже там — в торбе.

За столом я почувствовал себя явно не в своем кругу. У нас не говорили «пожалуйста» и «прекрасно», не звучала Пугачева с миллионом алых роз и даже девочки курили не так, а как-то грубее. Люди делились на работающее стадо и нас — аристократов, отщипывавших от стада. Но эта социология была там — в сердцевине, а наверху, в разговорах с посторонними, заострялась вежливость. И когда тебя принимали за обычного курортника, это было в масть.

Короче говоря, моя жизнь была по ту сторону от людей. Но как я оказался там? Ведь не должен был.

Не родственный криминалу

Папа — начальник вычислительного центра при республиканском министерстве торговли, мама — бухгалтер. Дедушки с бабушками — из школьных учителей и детской медицины. Чтобы пойти в школу с шести лет, я выучил букварь и проучился там до третьего класса. Затем началась вольная борьба и позже бокс. Всю юность в небольшом приднестровском городе я проторчал на тренировках и соревнованиях. Стопка грамот и кубки за призовые места. Ни намека на криминал, если не считать песен во дворе вроде «Голуби летят над нашей зоной» и приблатненных компаний, захаживавших в нашу беседку на гитарный звон.

Моя прямая — спорт, и вот я — первокурсник, поступивший по бумаге из спорткомитета на факультет физического воспитания.

При троне авторитета

Но с первого семестра я стал делиться надвое. Одна часть меня училась, другая вместе с дворовой братией думала о деньгах. Силы и злости у нас было выше среднего, а опыта жизни и капитала — ноль. Неудивительно, что криминальные жанры при расцвете бандитизма в девяностых показались нам стезей.

«Не делай глупости», — сказал мне однажды старший коллега, рэкетир Т., когда услышал, что я бросаю учебу. Но — уже началась Жизнь. У нас — четверых приятелей — появились красивые кожаные куртки, потрепанная «Лада» и право ссылаться на имя. Взамен требовалось находиться «при теле», которому авторитетное имя и принадлежало. Весь крупный криминалитет города был если не с ним, то где-то рядом.

Мы ездили за «телом» по его делам, торчали в машине или на якоре под окнами нашего офиса. В то время многие кандидаты на пулю окружали себя молодняком. Когда рядом с тобой ребятки, попасть могут в них, а не в тебя. Да и в машину никто не подложит тротил. Не знаешь ведь, когда дернется госбезопасность небольшой автономной республики.

Чем занимался наш авторитет, мы в деталях не знали. Утром он мог тереть о взаимном с другим авторитетом, в полдень встречаться с начальником городской милиции, а после обеда, поданного в ресторане, главенствовать при разборе ситуации, в которой угонщики из соседних городов предъявляли друг другу нечистоплотность. Как бизнес были у него свои бензозаправки и льготный опт с обувной фабрики.

Часто нам на работе нечего было делать. От скуки мы шли на рынок. Там на подходах к крытым рядам люди раскладывали свой товар. Прямо на асфальте лежали вещи, новые и старые, утварь, игрушки. Торговали кто чем мог. Называлось — развал, на фоне всеобщего тогда развала. Обычно здесь не с кого было получить за торговлю, и мы шли к окошку. В частных домах в то время бойко торговали сигаретами и водкой. Разговор был короткий.

— Кому платишь?

— Тому-то и тому-то.

— А ты знаешь, что мы с ним только что встречались? — Хотя никакой встречи, разумеется, не было. — Поинтересуемся. Если обманул, заплатишь вдвое.

— Ладно, ребята. Сколько?

Почти сразу в отделение милиции приехал человек из нашего офиса и отмазал нас. Средние чины в погонах знали и приветствовали его. То же — и челноки с рынка, с которых он кормился.

А закончилась наша работа при авторитете так. Во двор офиса, где мы обретались, зашел человек в маске и с автоматом. Он начал быстро стрелять. Убил того, кого хотел убить, сел в мотоцикл с коляской, и подельник умчал его. Вслед яростно и одиноко загремел пистолет.

В офисе большого авторитета убили другого, приглашенного на встречу авторитета. «Он не шевелится», — смотрели мы на растекавшуюся кровь и не верили, что исход может быть таким.

После того случая «тело» стало реже появляться на публике. Мы меньше ездили с ним и зарплаты больше не видели. Всем в офисе резко стало не до нас. И мы ушли.

Теперь вопрос: а зачем мы приходили? Зачем предложили знакомому воину-афганцу, обитавшему в авторитетном кругу, попробовать нас? Чего хотели? Ответ: денег без пота и веса в уличном обществе, для которого уголовный авторитет — это личность и трон. Не оставив в боксерском зале всю силу и злость, мы готовы были подавлять — и за деньги, и просто из чувства превосходства.

Все идут, а я канаю

Однажды — это было после того, как мы отошли от трона, — к пацану из нашей четверки приехал сослуживец. С ним был худой, смахивавший на цыгана кент. Каждым словом и жестом, мягко режущим воздух, он распространял тюремное вещество. Не гипноз, но что-то особенное исходило от него. Звали его Р. Мог ли я знать, что жизнь сплетет наши с ним линии и протянет их через многие города? Своего спутника Р. в полушутку называл автоматной рожей. Они приехали из соседнего города познакомиться.

Мы стали пересекаться.

очерченном на корточках. И начинались истории, с которыми обычно приезжали наши знакомцы: «Мурки-клафелинщицы накапали банкиру. А он под К-ой. Мурок вычислили — бармен цинканул. Хотят назад шестьсот долларов и рыжие часы из его спальни. За часы и свою долю мы шьем бригадным бороду. Пусть приезжают». И они намекали на две лимонки, которые, если что, могли взорваться.

Мне нравились такие расклады. «Вот оно, — восклицал я без голоса, — дерзкие, и у каждого уголовная родословная!» Особенно шумела во мне их независимость. Ходить под кем-то, даже под самым крупным авторитетом, — это удар по достоинству. А здесь была манера жить. И хотя слова у них нередко бежали впереди дела, все это заражало до крайности.

Новое чувство, назову его чувством босяцкой масти, разгуливалось внутри. В своем городе мы прописались среди тех, для кого уголовный кодекс предусмотрел статьи за кражи, грабеж, хулиганство и употребление наркотиков. Это был мир стай без вожаков. В нем знали друг друга по погонялам через два-три рукопожатия и крыли бранью жестоких оперов вместе с участковым. Босяцкие кепки и бейсболки передвигались здесь штрих-пунктиром, чтобы залечь на квадрате, или, наоборот, — с широким жестом пировали в баре и ночном клубе. Таксисты всегда ждали и чаще не дожидались. Платили только своим, из чьих машин, набитых братвой, вываливался конопляный дым.

Как-то раз я и мой новый дружок-карманник Ю. гуляли в скверике. Мы, не успев хорошо познакомиться, побратались с ним и стали работать на трассе вместе. Сначала я прикрывал его и принимал кошельки, но вскоре стал тащить сам. Мои пальцы после трех лет бокса хотя и были деревянными, но остались тонкими. Технику карманной тяги я изобретал сам и оттачивал по ходу пьесы в троллейбусе и дома на собственных карманах и сумочках сестры. Меня это увлекало! Как, бывает, молодость влюбляется в литературных героев, так и я надел на себя образ сутулого карманника под песни «Лесоповала».

В тот день мы не работали. Нам встретились пацаны, которые шли в суд. Судили их кореша-хулигана, который с приятелями ворвался в подвал, где обустроили спортзал бодибилдеры, и нанес легкие телесные. Когда подсудимого выводили в туалет, он крикнул нам: «Есть курить?» В ответ к нему через весь коридор полетела пачка «Мальборо». Конвой не возражал.

После суда ватага пошла колоться. Ю. уже знал приход опиума, я еще нет. Кто имеет голову, когда первый раз подставляет вену? Никто. Даже слова наркомана: «Ты запомнишь меня на всю жизнь и будешь проклинать», когда он вводил мне иглу, не остановили меня. Я укололся. Меня тошнило и рвало.

Через три месяца Ю. закрыли. К двум годам, которые были у него условными, добавили три за карманную кражу. Получилось пять общего режима. Мне будто полсердца отрезали. Я понял тогда: друзей в преступной жизни обязательно разделят.

Мама у Ю. была гордой и не хотела брать передачи, которые мы собирали для него. Поддержка в лишениях — не воровской закон, а понимание.

Жизнь пошла без Ю. Появились другие кореша, мы крали и покалывались, а тихари снимали нас с трассы. Взять карманника с поличным не так легко, поэтому опера, чтобы сдержать статистику краж, крутили нас пустыми и вели в отдел бить. Как-то раз мой подельник не успел скинуть мойку, которую возил за щекой и доставал, чтобы разрезать пакет, и за два часа, пока им «занимались», чудом не изрезал себе полость. Били на самом деле чувствительно. Один «работяга» даже возил с собой справку о многочисленных болезнях. Мол, менты тоже не дураки и не станут избивать того, кто может отбросить хвост .

В один день я работал в соседнем городе и на улице случайно встретил Р. Он накурил меня — трава была у него всегда — и дал с собой. Я стал заезжать к нему, мы сблизились. А когда я ушел из дома, порвав в истерике перед мамой свои пятьдесят долларов, то совсем поселился у Р. И жизнь наша понеслась рывками.

Засада на Р.: он ушел, я попался. Искали за убийство. Об этом я узнаю, когда через месяц буду выпущен из КПЗ. Но он тогда не убивал, дело было шитое. Тогда нет, а чуть позже — да: на дне рождения у подруги. Нас четверо, их — по ту сторону стола — семь. Они серьезные, из бандитской бригады. Помню, я держал Р. за кисть, в которой был нож. Но в сваре не удержал, он ударил. Быстрый труп.

Через день мы уже в Одессе. Квадрат на Молдаванке и ширево у цыган. Одесские менты, которым отстегнул и работаешь дальше. Но Одесса — город, где в каждом трамвае по три рыла у двери и по две руки в одной сумке. Конкуренция и осторожные пассажиры. Поэтому экспрессом мы рванули в другие города, пока не стали на долгий якорь в Кировограде.

Будто что-то болит

Итак, из Бердянска, где я оказался временно без Р., я поехал в обжитой Кировоград. Но через Одессу. Там встретился с папой. Мы всегда с ним встречались, когда я заезжал в Одессу. Сидели на кухне его съемной квартиры, и я слушал его неторопливые слова: «Ты не спеши, подумай хорошенько: хочешь ли, чтобы твои годы прошли за решеткой».

Родители обычно кричат, чтобы пробиться к оступившимся детям, а мой отец говорил без истерики и с приятной добротой: «Давай поешь», — он налил мне полную тарелку ухи и нарезал черный хлеб. Я вдруг вспомнил детство. Чтобы мы с сестрой заснули, он пел нам песню, в которой «вдали за рекой догорали костры». Вспомнил ночную рыбалку, на которую мы ездили на велосипедах.

«Ты не устал, сынок, от такой жизни?» — «Устал, наверное, — подумал я, но не сказал. — Все чаще будто что-то

болит в груди».

Внутри себя я соглашался с папой. И что мешало мне решиться и повернуть свою жизнь? Раздвоенность. Голос, который в пьяных загулах обычно орал: «Не желаем жить по-другому!» — оказался громче и сильнее.

«Знаешь, папа, — сказал я с напряжением в пол, — я не хочу ничего менять». И уехал.

Кировоградская весна

В Кировограде было без новостей. Р., новые знакомцы из местной шпаны, ширево и по выходным экстази в закрытом клубе.

Но однажды в дверь нашей квартиры позвонили. Мы как раз заканчивали варить дозу. Звонок был свой — условный. Он повторился. Р. подошел к глазку. За дверью стоял С. — наркоман и плохой карманник. Это была его квартира, мы жили в ней, отдавая за коммунальные услуги. Р. открыл и получил по голове рукояткой пистолета. Оттолкнув С., в квартиру залетели опера. С. сдал нас.

В квартире нашли маковую соломку. Появилось дело: употребление и хранение. Нас отвезли в приемник-распределитель — до выяснения личностей. На Р. висело убийство, поэтому паспорт у него был чужой. Документ мы вытащили в троллейбусе, а знакомый умелец перекатал печать на вклеенную взамен фотографию с помощью вареного яйца. В то время паспорт был без степеней защиты, и Р. даже пересек с ним российско-украинскую границу туда и обратно.

На этот раз паспорт не помог. И Р. отчаялся на побег. Ночью вместе с сокамерниками он ослабил и вырвал края решетки — одной, второй, разбил неслышно стекло и прыгнул на землю. Распределитель — не СИЗО, охранялся он слабо.

О побеге я узнал утром. Меня держали в другой камере. «Раз Р. сбежал, — говорил я теперь следователю, — значит, чувствовал свою вину, наркотики — это все его, а я просто зашел в гости».

Следователь, конечно, понял мой ход, но возражать почему-то не стал. Меня закрыли зимой, а вышел я в цветущем мае. После смрада камеры, после ломки, когда сутками не спишь, а после вскакиваешь от ночных глюков, после неволи весна подействовала сильнее опиума. Небо, просто небо и облако. Солнце. Птицы в сквере на все голоса. «Это Бог дал мне это?» — спросил я себя. Ведь в камере я сильно просил Его. Взамен свободы я обещал завязать. Бог существовал тогда, потому что копился страх. На правом бедре у меня был оберег — наколотый крест без слов «спаси и сохрани». Слова я шептал, веря, что Бог хранит от заключения.

Ответ менту

Идти мне было некуда. Я вспомнил о С., который сдал нас. Пришел, чтобы спросить с него, но он дал мне шприц с ширевом. Злость тут же сошла. Обещание Богу забылось, и жизнь как ежедневное «украл — укололся — украл» вновь закольцевалась.

К чему это могло привести? К тому, что в один день я проснулся от шума в квартире и, открыв глаза, тут же зажмурился от удара. Но прежде чем продолжить, расскажу об одной встрече. Я встретил девушку. Правда, вначале я вытащил у нее кошелек и сразу же вернул с вопросом: «Не соизволите ли принять?» Голосом я намекал на свое «авторство», а поступком на благородство. Она все поняла и испугалась. Я бы тоже на ее месте испугался. Рядом идет тип, который только что обокрал тебя, и пытается познакомиться. Мы поговорили не больше десяти минут и никогда больше не виделись. Но этого мне хватило, чтобы неожиданно прозреть! Сначала я почувствовал, что ее мир — безнадежно не мой. Ведь еще чуть-чуть — и у нее будет красный диплом. А ее брат — моряк дальних рейсов. Браслет на ее руке — подарок, который друзья привезли из какой-то экспедиции. Аккуратная и белоснежная, она пахла домашним уютом. Мне отчего-то захотелось быть частью ее мира. В голове пронеслось, что я живу недостойно: не по-мужски. Мужская гордость, откуда-то взявшаяся вдруг, на секунду показала зеркало, и в отражении я увидел урода, который крадет у женщин. Во мне колыхнулась ненависть. Но не к себе, а к ее друзьям. Мне захотелось давить их, ведь они жили рядом с ней, а мне там места не было. Я стоял один, в куртке с нестиранными пятнами.

Боль в груди вновь напомнила о себе. Сколько у нее было времени? До очередной дозы. Я забылся в опиуме и очнулся уже после удара, о котором начал говорить. Еще один удар — и наручники! Снова менты и опять по наводке С. Я жил тогда с С. и его женой. Опера — в этот раз по карманникам — запугали его, и он наконец сдал меня.

В арсенале конторы есть много приятного для преступников. Бьют дубинкой по пяткам. Надевают на голову полиэтиленовый пакет, когда ты в наручниках подвешен на перекладине между столами, и затем перекрывают воздух. Ласкают электрошоком и обрабатывают почки. Все это сделали мне. Никогда еще меня не убивали так сильно.

Я валялся, когда в кабинет зашел начальник угрозыска. То, что он сказал мне, удивило. «Ты же не мразь конченная, как эти торчки, — он назвал знакомые прозвища. — Ты должен создавать генофонд. А ты…»

Не знаю, почему он так заговорил со мной. Я не ожидал. Но еще неожиданней был мой ответ. Когда он со смесью угрозы и надежды спросил: «Ну, будешь еще воровать?» — я с забытым прямодушием ответил: «Не знаю».

— Что? — надвинулись тут же его подчиненные. — Ломать гандона до конца.

— Не знаю, — повторил я. И объяснил свою искренность.

Не буду воспроизводить слова, сказанные тогда. В них не было причин: почему я не соврал и не произнес пустое «не буду воровать». Я и сегодня точно не знаю эти причины. Наверное, боль. Я уже чувствовал, что у меня есть душа, потому что она болела. Наверное, битый. Я устал от постоянных побоев. А может, девушка. Та встреча с ней, которая на минуту показала мне меня. Или спокойный голос папы. Я не был еще пропащим. Но завязать, разойтись краями с той жизнью — не мог. «Не знаю» — это был честный ответ.

Три имени

Москва. Переполненный вагон метро. Два моих пальца на секунду исчезают в кармане чужого пальто. Остановка. Я выхожу, а старушка, стоявшая рядом, найдет вдруг в пальто, которому она ровесница, две купюры.

Волнение, когда незаметно отдаешь свои честно заработанные, несравнимо с тем, когда лукаешься за чужими. Теперь я знал это.

Я вышел из метро. Передо мной пестро шумела Тверская. «Что это было? — спросил я себя. — Раскаяние?» Раскаяться — значит не делать больше зла и делать в противовес добро. Когда я пополнял карман случайной старушки, я видел перед собой другую седину — ту, из Донецка.

Прошло два года, как я уехал из Кировограда. Я появился у папы в Одессе, и он повез меня в Москву. Когда мы ехали в поезде, я уверял его, что не смогу работать как обычный и честный человек. Воровские понятия трепыхались во мне.

С собой у меня были пачки «Трамадола». Это таблетки с мизерным содержанием опиума. Я купил их в аптеке и надеялся, что они помогут пережить ломку. Но ломка тела — только начало. Самое скверное — память о наркотиках. Они долго не забываются и в любой час могут соблазнить. У каждого здесь свой рецепт. Мой таков: вырваться из среды и чем-нибудь занять себя. Без дела и нормальных людей вокруг шансов нет.

Мне повезло. В моей жизни появились Таня, Аня и Майя.

Таня — это двоюродная бабушка. Она приютила меня и привечала как близкого по корейской папиной линии. Это добрый человек, когда она умрет, многие будут плакать.

Аня — это девушка, с которой мы прожили полтора года. Я был с ней чистейшей искренностью. Такое бывает, когда долго воруешь и обманываешь. И в то же время я многого не понимал. Я обижал ее не специально, а она поправляла мою речь, обучала английскому и ужасалась, когда видела, что я бросаю фантики от конфет на асфальт.

Майя — это белая в яблоках лошадь. Она досталась мне в качестве подопечной. Я должен был ухаживать за ней, а ей полагалось катать детей. Это была работа в подмосковном пансионате. Работники мы были неважные. Я отходил от наркотиков и часто забывал про свои обязанности. А Майя просто убегала в денник посреди рабочего дня. Это злило меня. Я кричал и заносил для удара руку. Но ее глаза, — она так смотрела на меня, что рука опадала, — на ее гладкую шею, ее мягкие губы. Спасибо ей, она размягчала мою душу.

Тогда же я стал вести дневник. Он понадобился, чтобы не сойти с ума. Мысли мои копились и путались, нервы в непривычной чистоте жизни гудели. Я начал выписывать все из себя. Писал и строил отношения с Богом.

Время шло. Кое-что из черного прошлого вернулось ко мне. Хотя не думаю, что все содеянное возвращается один в один. Воздаяние — тайна. Ясно одно: даже если нутро сжимается от памяти, ничего не отменишь. Можно только опустить голову и жить иначе.

Сейчас 2020-й. Ровно двадцать лет как я без криминала и наркотиков. Двадцать лет как вычеркнут из зла.

Еще больше важных новостей и хороших текстов от нас и наших коллег — в телеграм-канале «Таких дел». Подписывайтесь!